一扇“铜门”一百五十年:朱家铜艺与杭州城的彼此成就

杭州,一座被诗意和匠心浸润的城市。一个半世纪以来,朱家六代匠人以铜为媒,与这座城共同书写了一段关于传承、坚守与创新的传奇。从1875年绍兴的“朱府义大铜铺”,到如今“朱炳仁·铜”蜚声全国,他们执铜为笔、以心铸魂,不仅延续了一门手艺,更参与塑造了一座城市的文化肌理。

时光回溯至1875年,朱家铜艺第一代传人朱雨相与三弟朱庆润在绍兴挂出“朱府义大铜铺”牌匾,开启了一段跨越世纪的匠心传承。

然而传承之路并非坦途。抗战时期,铜作为战略物资受到管制,祖业一度面临中断危机。转机出现在上世纪50年代,第三代传人朱德源迁居杭州。这座历史文化名城对传统工艺的珍视与包容,为朱家铜艺的复苏提供了沃土。

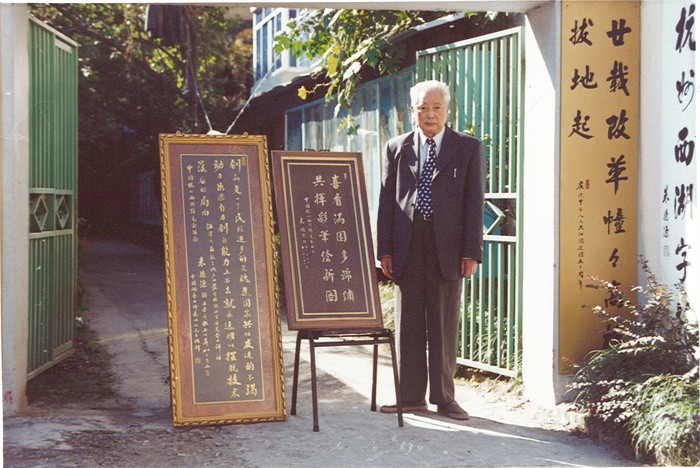

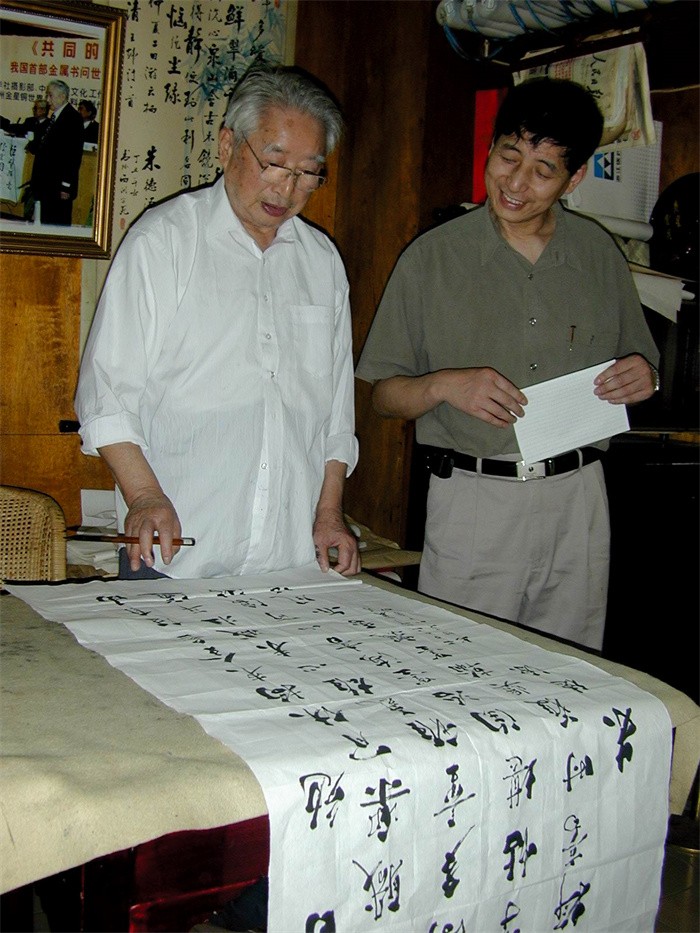

改革开放后,依托杭州深厚的文化底蕴与活跃的市场环境,朱家铜艺迎来了新生。擅长书法的朱德源审时度势,开设了杭州第一家民营书画社——“朱德源书画社”。随后,他与儿子朱炳仁敏锐把握时代机遇,重振铜艺祖业,创立“金星铜店”,将传统铜艺与书法艺术相融合,专注制作铜字招牌。

从九芝斋到奎元馆,杭州街头众多老店的铜字招牌与楹联均出自朱家之手。这些闪耀在街巷间的金字招牌,不仅成为城市的视觉记忆,也让百年铜艺在商业浪潮中找到了新的立足点。

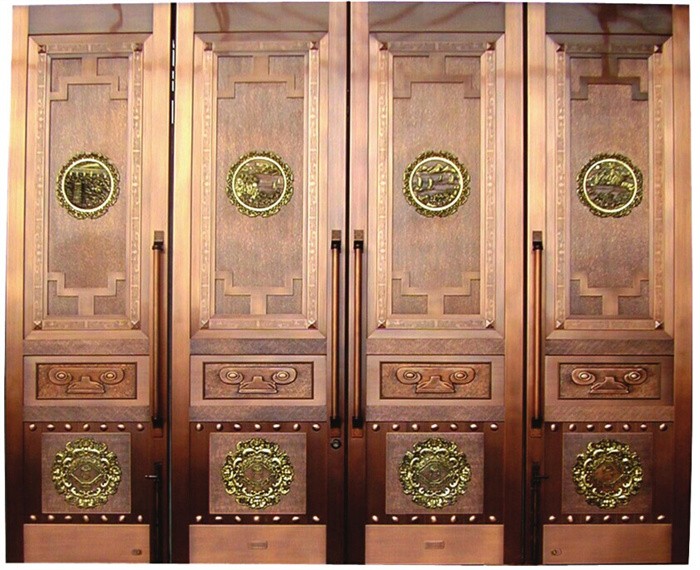

真正的转折发生在1995年。彼时,已在铜字招牌领域深耕多年的朱炳仁,接到了为上海外滩盘古银行定制铜门的重任。这不仅是朱家铜艺首次涉足建筑铜装饰领域,更是一次技术与艺术的双重跨越。

此后,朱家铜艺不断突破行业边界:1997年,其制作的铜门入驻人民大会堂香港厅与浙江厅;2009年,参与中国国家博物馆铜饰工程建设;近年来,更在关中革命纪念馆的铜门设计中,将传统铜艺与红色文化精神深度融合。

进入21世纪,伴随西湖文化景观申报世界遗产的进程,杭州对历史文化地标的保护与重塑提出了更高要求。雷峰塔的重建工程,为朱家铜艺提供了迈向艺术巅峰的历史机遇。

作为第四代传人,朱炳仁担任雷峰塔铜装饰工程的总工艺师。他率领团队,以280吨铜料,采用“彩色铜雕”创新工艺,为雷峰塔“披”上铜外衣,成功打造出中国首座彩色铜雕塔。全塔瓦片、斗拱、栏杆等构件皆为铜制,不仅重现“雷峰夕照”的意境,更以“东方铜艺”为西湖申遗增添了独特的文化价值。

当杭州因2016年G20峰会站上世界舞台,朱家铜艺再次承担起向世界展示中国铜艺的文化使命。在峰会主会场,朱家铜艺打造了多项标志性铜艺工程:会议厅的流线型紫铜连心斗拱、迎宾区的铜艺大门、以及遍布场馆的铜装饰,无一不体现着中国传统的待客之道与现代美学的融合。这些作品,既是杭州支持本土品牌参与国际盛事的典范,也让世界通过铜艺之美,看见当代中国工匠的精神与智慧。

2022年,随着德寿宫遗址保护与展示工程的推进,朱家铜艺再次以铜为媒介,参与南宋文化的当代转译。在德寿宫慈福宫项目中,团队承担了核心铜饰工程。

慈福宫作为国内罕见的原址复建工字殿,其铜饰工程要求极高。团队运用“钢骨铜皮”现代铜建筑技术,所有构件虽以铜为材,但形制与纹样均严格依据出土文物复原,精准再现宋式建筑的清雅风骨。

如今,朱家铜艺已完成从传统匠铺到国家级非遗保护传承基地的跨越。在今天的杭州,从浙江大学求是书院铜牌坊到浙江图书馆之江新馆铜壁画,从杭州香积寺铜殿到中国国家版本馆杭州分馆铜瓦,“朱炳仁·铜”的作品已成为定义城市文化气质的重要元素。

一扇门,一百五十年。门内,是朱家六代人的薪火相传;门外,是杭州城以政策为引、以项目为基、以平台为桥的持续赋能。

正如朱炳仁大师所言:“一个品牌能走多远,不在于它拓展多广的版图,而在于它融入多少智慧的厚度。”朱家与杭州的故事,正是这句话的最佳注脚——一门传统技艺与一座现代城市,在时代变迁中相互成就,共同写就了一段匠艺传承与城市发展共生共荣的佳话。